咨询热线

18520818530清晨七点,你伸手关掉手机闹钟,屏幕上跳出“电量不足”的红色警告。此时你瞥见书桌上那个印着神秘线圈图案的白色圆盘——只需轻轻一放,能量便开始无声流淌。这个被称为无线充电发射线圈的装置,正以毫米级的精密设计,在你看不见的微观世界里,编织着一张能量传输的魔法网。

一、能量翻译官的起源

1831年,法拉第在皇家研究院的地下实验室里,看着铜盘在磁铁旋转时产生的电流,第一次捕捉到电磁感应的幽灵。这个发现沉寂了187年后,在硅谷某栋玻璃大楼里,工程师们将铜线绕制成特定形状的平面螺旋,当交流电以特定频率穿过线圈时,空气中开始涌动肉眼不可见的能量涟漪。这种被称为Qi标准的线圈排布,本质上是在用现代数学重新编译法拉第留下的密码。就像古埃及祭司破译星辰轨迹,今天的工程师通过调整线圈匝数、线径、层间距,在毫米尺度上构建起电磁场的精密语言体系。

二、毫米战场上的能量博弈

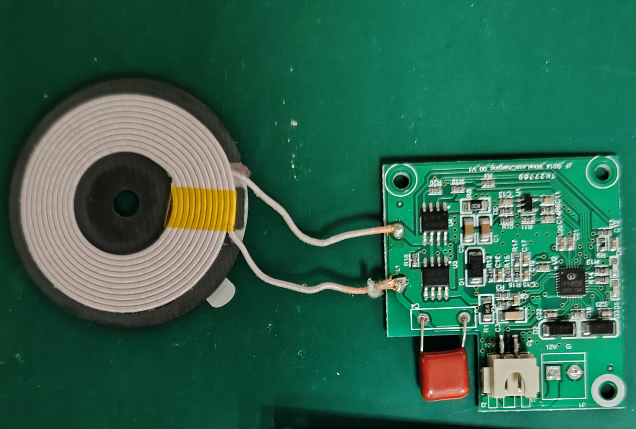

当你将手机置于充电板时,发射线圈内部正上演着量子级别的能量狂欢。0.4毫米漆包线绕制的20匝线圈,在2MHz高频振荡下产生的交变磁场,就像交响乐团指挥家挥舞的魔杖。但能量传输绝非单向馈赠,接收端线圈的阻抗匹配如同对暗号,只有当发射端与接收端电磁参数达成默契,能量传输效率才能突破75%的行业阈值。某实验室曾尝试用黄金替代铜线,结果发现导电率提升带来的增益,竟被集肤效应造成的损耗完全抵消——这印证着无线充电领域特有的能量守恒法则:任何技术进步都需要在材料、结构与物理定律间寻找黄金分割点。

三、隐形的能量高速公路

深圳某智能家居展会上,工程师向我们展示了一款内嵌发射线圈的胡桃木餐桌。当咖啡杯底部的接收模块感应到特定频率的磁场时,杯垫上的LED灯带亮起暖黄色的光。这种场景化应用揭示着行业趋势:发射线圈正在突破充电板的物理边界,像毛细血管般渗透到建筑体、家具甚至服装中。某新能源汽车品牌的底盘整合了384组微型发射模块,当车辆停入车位,地库预埋的接收装置立即开启涓流充电——这预示着未来的城市将布满隐形的能量驿站。

四、铜线与生活的和解方程式

在东京银座的星巴克里,常能看到西装革履的上班族将手机放在竹制杯垫上。他们或许不知道,杯垫下层排列着由0.1mm利兹线编织的发射线圈,这种多股绞合结构能将涡流损耗降低至传统线圈的三分之一。就像寿司师傅用醋饭平衡鱼生的肥腻,工程师用利兹线化解高频电流的集肤效应。当科技以这种润物无声的方式融入生活场景,那些关于充电效率、发热量的技术参数,最终都化为用户指尖的一次优雅触碰。

科技的温度,在于它总能以最温柔的方式融入生活。从法拉第的铜盘到现代利兹线圈,人类对无线能量的追逐始终围绕着两个永恒的命题:如何让能量传递更自由,又如何让技术存在更隐形。当下次看到充电指示灯亮起的瞬间,或许你会想起,在某个由精密数学构建的微观宇宙里,铜线正以电磁波为音符,谱写着一支持续了190年的能量交响曲。