咨询热线

18520818530你是否曾幻想过走进房间,手机就自动开始充电?或是电动汽车在停车场自动补充电量,无需插拔电缆?这些场景的实现,离不开一项被称为**电磁共振无线充电**的技术。它不仅是消费电子领域的革命性突破,更是工业设备、医疗仪器甚至交通系统的“隐形能量网”。本文将揭开这项技术的神秘面纱,解析其背后的科学逻辑与应用潜力。

---

## **从电磁感应到电磁共振:无线充电的进化之路**

传统的无线充电技术(如Qi标准)基于**电磁感应原理**:发射线圈通入交流电后产生磁场,接收线圈通过磁场变化感应出电流。这种方式要求设备紧密贴合充电板,且能量传输效率随距离增加急剧下降。

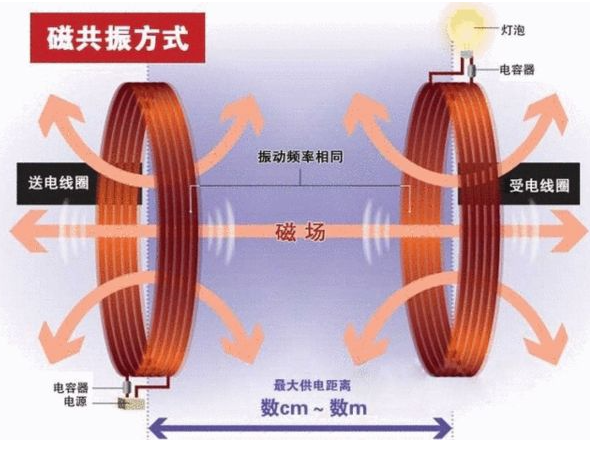

而电磁共振无线充电则通过**频率匹配**实现了“隔空传能”。其核心在于:让发射端和接收端的线圈在**相同谐振频率**下工作,形成共振耦合。当两者频率一致时,能量会像音叉共鸣一样高效传递,传输距离可达数厘米至数米,且能穿透非金属障碍物。

*这一突破的关键在于2007年麻省理工学院(MIT)的团队实验*:他们使用直径60厘米的铜线圈,以6.6MHz频率成功点亮了2米外的60瓦灯泡。这项研究证明了中距离无线供电的可行性,为后续技术商业化铺平道路。

---

## **电磁共振系统的三大技术要素**

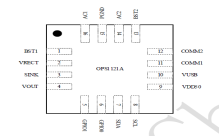

### 1. **谐振器设计:能量传递的“桥梁”**

发射端与接收端的谐振器通常由电感线圈和电容组成**LC谐振电路**。线圈形状(螺旋形、平面螺旋等)和材料(铜、银或超导材料)直接影响系统效率。例如,苹果申请的专利中曾提到采用**多级谐振线圈阵列**,通过动态调整覆盖不同距离的设备。

### 2. **频率调谐:精准匹配的“密码锁”**

系统需要实时监测并调整工作频率以维持共振状态。**自适应阻抗匹配算法**能补偿环境变化(如金属物体干扰或设备位移)带来的频率偏移。研究显示,频率偏差超过5%时效率会下降50%以上,因此精准控制成为技术难点。

### 3. **能量管理:安全与效率的平衡术**

为避免电磁辐射超标,系统需采用**定向波束成形技术**或**磁场聚焦方案**。例如,松下开发的无线充电地板通过区域划分,仅在检测到设备的位置激活对应线圈,将辐射强度控制在国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)标准内。

## **为何电磁共振是未来充电技术的核心?**

### ▶ **场景兼容性革命**

- **消费电子**:三星Galaxy S系列手机已支持基于共振原理的“无线共享充电”,可反向为耳机、手表供电。

- **医疗领域**:波士顿科学公司研发的植入式心脏起搏器,通过体外发射器隔空充电,避免了开胸更换电池的风险。

- **交通系统**:新西兰奥克兰机场测试的电动摆渡车,在停靠站通过地面线圈自动补能,充电效率达92%。

### ▶ **效率与成本的博弈**

当前实验室环境下,电磁共振系统的最高效率可达95%(距离10cm内),但量产设备的平均效率约为75%-85%。随着氮化镓(GaN)功率器件和软磁复合材料(如Metglas)的应用,成本正以每年12%的速度下降。

---

## **突破瓶颈:技术挑战与创新方向**

尽管前景广阔,电磁共振无线充电仍面临多重挑战:

1. **电磁干扰问题**:高频共振可能影响Wi-Fi、蓝牙等2.4GHz频段设备。解决方案包括采用低频段(如85kHz)或开发智能跳频协议。

2. **多设备管理**:当多个接收器进入充电区域时,如何分配功率?东京大学的实验系统通过**相位阵列控制**,实现了对6台设备的独立供电。

3. **标准化进程**:当前主流的AirFuel Alliance共振标准与Qi标准尚未完全兼容,跨品牌设备的互通性仍需突破。

*值得关注的是,2023年国际电工委员会(IEC)发布的《无线电力传输系统第3部分》首次将共振式充电纳入国际标准框架,标志着技术成熟度进入新阶段。*

---

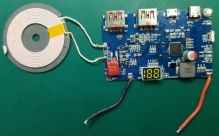

## **从实验室到生活:正在发生的应用革命**

- **智能家居**:宜家推出的Sjömärke无线充电台灯,将共振线圈嵌入木质底座,支持手机、平板同时充电。

- **工业4.0**:德国费斯托(Festo)的自动化生产线采用无线供电机械臂,彻底摆脱电缆束缚,提升设备布局灵活性。

- **公共基础设施**:迪拜计划在2025年世博会场馆铺设共振充电地砖,游客行走时即可为可穿戴设备补能。

在这场无声的能量革命中,电磁共振技术正在重新定义“充电”的概念。当空间距离不再是能量传递的阻碍,人与设备的交互方式必将迎来更深层次的变革。