咨询热线

18520818530**「手机电量告急,无线充电宝成了救星,但摸着微微发烫的外壳,你心里是否咯噔一下?」** 随着无线充电技术普及,越来越多人习惯用这种「随放随充」的便携设备。然而,充电时外壳温度升高的问题,让不少用户担心:**这究竟是正常现象还是安全隐患**?本文将深入探讨无线充电宝发热的底层逻辑,帮你判断何时该警惕,何时可安心使用。

---

## 一、无线充电宝为何会发热?

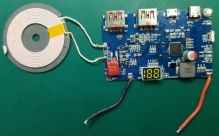

无线充电技术基于**电磁感应原理**,充电宝内部的线圈在通电时产生交变磁场,手机接收端的线圈感应后转化为电能。这一过程中,**能量转化效率通常在70%-85%之间**,未被利用的电能会以热能形式释放。因此,**轻度发热是正常物理现象**,尤其在以下场景更为明显:

- **快充模式激活时**:高功率传输(如15W以上)会加剧能量损耗;

- **手机电量极低时**:设备为快速补电会加大电流输出;

- **环境温度较高时**:夏季车内或阳光直射环境下散热效率降低。

**关键提示**:国际标准规定,电子设备表面温度**不超过48℃**(触感温热但不烫手)属于安全范围。若温度持续超过此阈值,则需警惕设备异常。

---

## 二、正常发热 vs 异常发烫:如何区分?

### 1. 正常发热的特征

- **温度均匀**:热量分布在充电宝表面,无明显局部高温点;

- **随使用时间波动**:充电初期温度上升较快,电量过半后逐渐稳定;

- **无异常气味或声响**:仅有轻微电流声属于正常,焦糊味或爆裂声需立即断电。

### 2. 异常发烫的预警信号

- **温度骤升**:短时间内外壳烫到无法触碰(超60℃);

- **鼓包变形**:电池内部短路导致电解液分解,产生气体膨胀;

- **频繁断连**:过热触发保护机制,反复停止充电。

**案例参考**:2022年某品牌无线充电宝因电芯缺陷导致多起过热事故,最终召回10万批次产品。用户发现类似问题应**立即停用并联系售后**。

## 三、四招降低发热风险,延长设备寿命

### 1. **优化使用场景**

- 避免在**高温环境**(如汽车仪表盘、暖气旁)中使用;

- 充电时移除手机保护壳,减少磁场穿透阻力;

- *非急需时关闭快充功能*,选择5W标准模式。

### 2. **选择适配设备**

不同品牌对Qi协议(无线充电国际标准)的兼容性差异较大。例如,iPhone 12系列与MagSafe充电宝的磁吸设计能精准对齐线圈,降低能量损耗;而混用第三方产品可能导致效率下降20%以上,加剧发热。

### 3. **定期维护保养**

- 每月一次用棉签清理充电宝接口灰尘;

- 避免长期满电存放,保持电量在30%-80%区间;

- 使用原装充电头,防止电压不稳损伤电路。

### 4. **认准安全认证**

购买时优先选择带有**FCC、CE、RoHS**认证的产品。某电商平台抽检显示,未认证的廉价充电宝过热概率比合规产品高3.7倍。

---

## 四、技术升级如何改善发热问题?

2023年行业迎来两大突破:

1. **氮化镓(GaN)芯片应用**:将能量转换效率提升至92%,某旗舰款实测温度降低8℃;

2. **石墨烯散热片**:通过三维导热结构快速分散热量,小米新款无线充电宝表面温度下降12%。

**消费者调研显示**:83%的用户愿意为散热性能支付20%溢价,说明安全需求已成为购买决策的核心因素。

---

## 五、选购指南:五个必看参数

1. **额定容量**:标称10000mAh的无线充电宝实际输出约6000mAh(转化损耗+无线传输损耗);

2. **输入/输出功率**:支持18W以上PD快充的型号回血更快;

3. **电芯类型**:锂聚合物电芯比18650电池更耐高温;

4. **防护机制**:过压、过流、短路、过温四重保护缺一不可;

5. **散热设计**:金属外壳、散热孔、硅胶垫等结构直接影响温控表现。

---

**写在最后**:科技进步正在不断优化无线充电体验。理解发热原理,掌握正确使用方法,就能在享受便利的同时规避风险。下次感受到充电宝的温度时,不妨先对照本文指标——**知其然,更知其所以然**,才是应对科技产品的智慧之道。