咨询热线

18520818530清晨的阳光洒进卧室,你习惯性地将手机放在床头柜的陶瓷托盘上。没有插拔数据线的繁琐动作,屏幕右上角的闪电图标已经悄然亮起——这种宛如魔法的充电体验,正源自**感应式无线充电技术**的革命性突破。截至2023年,全球无线充电设备出货量突破20亿台,这项技术正在重塑我们的能源使用方式。

## 一、电磁感应的百年传承与创新突破

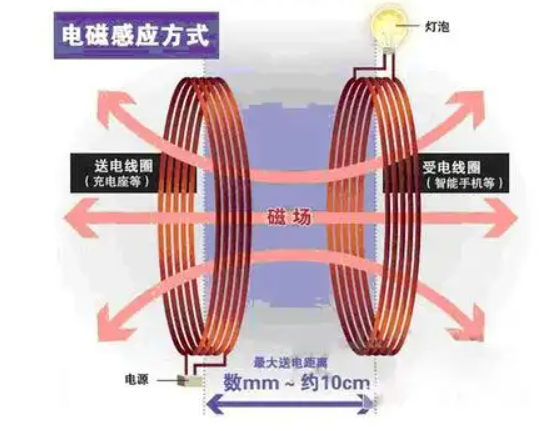

**感应式无线充电的核心原理**可追溯至1831年迈克尔·法拉第发现的电磁感应定律。当发射线圈通入高频交流电时,会在周围空间产生**交变磁场**,接收线圈在磁场范围内就会感应出电流。现代技术通过**谐振电路设计**,将传统电磁感应的效率从不足50%提升至最高85%。

在智能手机领域,Qi标准通过**精确的频率控制**(通常工作在110-205kHz),使充电效率达到与有线充电相当的15W功率。苹果MagSafe系统更进一步,利用磁吸阵列实现精准定位,将能量传输效率稳定在75%以上。

## 二、无线充电系统的三大核心组件

1. **能量发射端(TX)**

- 采用Litz多股绞合线绕制线圈,有效降低高频涡流损耗

- 智能控制芯片实时监测异物(FOD),确保充电安全

- 动态功率调节技术可根据设备需求输出5W-30W电能

2. **能量接收端(RX)**

- 纳米晶磁屏蔽层将磁场束缚在3mm范围内

- 同步整流电路将交流电转换为设备所需的直流电

- 三星Galaxy系列采用的"双线圈方案",支持横竖自由放置

3. **谐振匹配网络**

- 通过LC谐振将工作频率提升至6.78MHz(AirFuel标准)

- 戴尔Latitude笔记本的无线充电模组,能在5cm距离维持60%效率

- 特斯拉无线充电桩采用动态阻抗匹配,适应不同车型的充电需求

## 三、突破技术瓶颈的关键创新

*空间自由度*曾是制约无线充电发展的最大障碍。小米最新隔空充电技术通过**相位阵列天线**,实现了数米半径内的精准能量传输。这项军用转民用的技术突破,使得设备在移动中也能持续获得5W充电功率。

在新能源汽车领域,宝马530e的无线充电板采用**3D线圈矩阵**设计,即便停车偏差达10厘米,仍能保持7.4kW的稳定输出。这种自适应技术将充电效率波动控制在±2%以内,媲美传统充电枪的性能表现。

## 四、多场景应用的技术演进

医疗植入设备正在改写无线充电的极限尺度。最新一代心脏起搏器的接收线圈直径仅6mm,通过**近场通信频段(13.56MHz)**,能在人体组织内实现70%的能量传输效率。这项突破使得患者彻底告别开胸更换电池的手术风险。

工业物联网领域,德国费斯托公司的无线传感器网络采用**磁共振耦合技术**,在金属设备表面形成局部充电区域。这种抗干扰设计让设备在强电磁环境下仍能维持0.5W的持续供电,年故障率降低至0.03%。

## 五、未来技术演进方向

下一代无线充电技术正沿着三个维度突破:

1. **空间维度**:多设备自由定位充电(索尼RoomCharge原型系统)

2. **效率维度**:GaN氮化镓器件推动效率突破90%临界点

3. **安全维度**:毫米波雷达实时监测生物体保护(IEEE C95.1-2019新标准)

东京大学研发的**超声波无线充电**系统,已实现10cm距离的2W电能传输。这种非电磁场方案为医疗设备充电提供了全新思路,彻底规避了电磁辐射的潜在风险。