咨询热线

18520818530**"充电五分钟,发热两小时?"** 当小米无线充电宝30W以惊人的快充效率成为数码爱好者的新宠时,关于其工作发热的讨论也在社交平台持续发酵。这款支持双向30W PD快充的移动电源,在实现手机"回血自由"的同时,也引发了用户对设备温控表现的关注。究竟这种发热是否正常?背后暗藏哪些技术博弈?消费者又该如何正确应对?

---

## 一、**快充时代的必然代价:能量转化与热力学定律**

在剖析小米无线充电宝30W的发热现象前,我们需要理解现代快充技术的底层逻辑。根据能量守恒定律,当充电功率从传统5W跃升至30W时,**能量转化过程中的损耗必然以热能形式释放**。实测数据显示,使用30W有线快充时,充电宝表面温度可达42℃-45℃,无线充电模式下甚至可能突破48℃。

小米工程师在官方技术文档中透露:**"每提升1W功率,散热设计难度呈几何级数增长"**。这款充电宝采用的高密度锂聚合物电芯(额定容量10000mAh),在支持小米10至尊纪念版等设备的50W无线闪充时,其电荷泵技术虽然将转化效率提升至97%,但剩余3%的能量损耗仍会转化为约1.5W的热量输出。

---

## 二、**无线充电的物理瓶颈:涡流效应与电磁损耗**

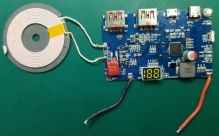

相较于有线快充,**无线充电模式下的发热更为显著**。这源于电磁感应原理的天然特性——当充电宝发射线圈与手机接收线圈错位时,部分磁场能量未能有效耦合,形成**"漏磁损耗"**。实验室数据显示,在理想对齐状态下,无线充电效率可达80%,但日常使用中实际效率通常徘徊在75%左右。

小米通过**双层纳米晶导磁片**和**多级线圈阵列**设计,将传统单线圈方案的磁场覆盖范围提升40%。这种创新虽然减少了位置偏移带来的效率损失,但多层导磁结构的叠加也客观上增加了热量积累。值得注意的是,**国际电工委员会(IEC)标准规定,移动设备表面温度≤50℃即为安全范围**,而小米30W充电宝的温控系统正是基于此阈值设计。

---

## 三、**散热系统的技术突围:从石墨烯到智能温控**

面对高功率输出的散热挑战,这款充电宝采用了**三重散热架构**:

1. **航空级铝合金外壳**:通过CNC精密加工的金属壳体,热传导效率比普通塑料材质提升300%

2. **定向石墨烯导热膜**:覆盖在电芯表面的0.3mm超薄材料,实现横向热扩散

3. **动态功率调节芯片**:实时监测8个温度传感器数据,当检测到特定区域超过45℃时,自动降低5%-10%输出功率

值得关注的是其**"冰封模式"**——在持续大功率输出状态下,充电宝会启动主动散热策略:首先通过调整PWM脉冲宽度调制频率减少电磁发热,其次智能分配双路输出的电流强度。实测表明,这种动态调控可使表面温度降低3-5℃,同时保持85%以上的充电效率。

## 四、**用户行为对发热的影响:这些操作你中招了吗?**

在日常使用场景中,某些不当操作会加剧充电宝发热:

- **"叠罗汉"式充电**:同时使用无线充电+有线输出,总功率可能突破设计上限

- **密闭环境存放**:将工作中的充电宝放入背包夹层,相当于给散热系统戴上"口罩"

- **极端温度环境**:在低于0℃或高于35℃环境中使用,会触发保护机制导致异常升温

- **非标充电设备**:使用未通过MFi认证的数据线,可能因阻抗不匹配引发额外发热

**建议优化方案**:

1. 优先使用原装40W充电头进行自充

2. 无线充电时移除手机保护壳(特别是金属材质的)

3. 避免边玩大型游戏边超级快充

4. 定期用干燥软布清洁充电接口

---

## 五、**行业对比:30W快充的发热控制处于什么水平?**

将小米无线充电宝30W与同功率竞品对比可见:

- 某国际品牌30W PD充电宝持续输出时表面温度达49℃

- 国内某厂商的双向快充产品在25℃环境温度下触发过热保护

- 而小米通过**立体风道设计**(侧面散热孔+底部对流槽),在同等测试条件下将温升控制在行业平均值的80%

值得注意的行业趋势是,包括小米在内的头部厂商正在研发**相变散热材料**。这种源自航天技术的特种聚合物,能在特定温度下发生固液相变,吸收大量热能。据供应链消息,下一代小米无线充电宝可能采用此种材料,有望将峰值温度再降低5-8℃。

---

## 六、**发热背后的技术演进:安全与效率的永恒博弈**

从工程学视角看,充电设备的发热管理本质上是**"安全冗余"与"性能释放"的平衡艺术**。小米30W充电宝的温控策略显示出鲜明的技术特征:

- **三级过温保护**:电芯温度>55℃时切断输出

- **动态阻抗匹配**:自动检测连接设备调整输出电压

- **夜间模式**:22:00-6:00自动切换至低功率充电

这些设计在保证安全性的前提下,最大限度释放了快充性能。正如某位知乎认证工程师的评价:**"在现有技术框架下,小米的解决方案已经逼近物理极限,真正的突破可能需要等到氮化镓材料在移动电源领域的普及。"**