咨询热线

18520818530无线充电技术正悄然改变着我们的日常生活,从手机、手表到电动汽车,摆脱线缆束缚的充电方式逐渐成为主流。这项看似“隔空取电”的黑科技,背后实则是一套精密的能量传输系统。本文将用通俗的语言和生动的比喻,带您揭开无线充电的神秘面纱。

能量传输的“隐形桥梁”:电磁感应原理

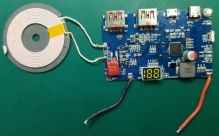

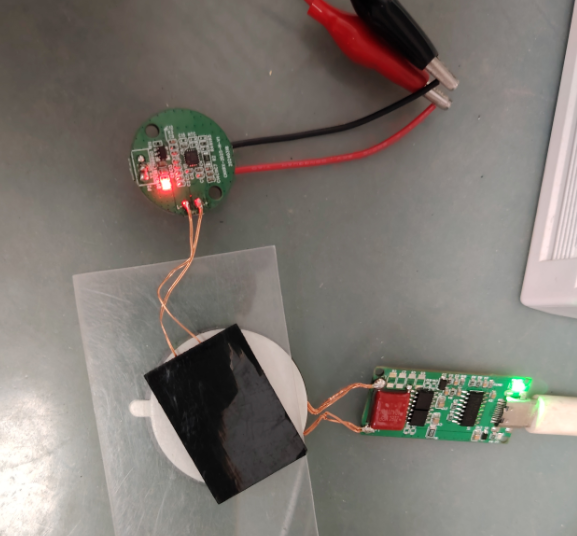

想象两个相邻的线圈,当其中一个通电后,周围会形成磁场,就像水波一样向外扩散。若另一个线圈恰好处于这个磁场范围内,磁场的变化会在线圈中“感应”出电流——这就像隔空摇动一个铃铛时,附近的另一个铃铛也会跟着振动发声。这种“隔空传电”的方式,正是无线充电技术最基础的工作原理,称为电磁感应式充电。目前手机常用的Qi标准便采用此技术,充电底座和手机背部分别内置线圈,当两者距离小于8毫米时,电能便能以80%左右的效率传输。

效率升级的“共振魔法”:磁耦合谐振技术

对于需要更大功率的场景(如电动汽车充电),单纯依靠电磁感应会导致能量大量损耗。工程师们借鉴了声学中的共振原理:当两个线圈调整到相同振动频率时,能量传递效率会显著提升。这就像歌剧演员用特定高音震碎玻璃杯——只有频率匹配时,能量才能高效转移。谐振式无线充电可将有效距离扩展到数厘米甚至米级,同时保持85%以上的传输效率。中兴的电动汽车无线充电系统正是利用该技术,在地面充电板与车载接收器之间建立能量通道。

充电过程的“智能对话”:通讯协议控制

无线充电并非简单粗暴地持续供电。当手机放上充电板时,两者会先通过蓝牙或磁场调制进行“握手确认”,就像客人入住酒店前需出示身份证。接收端会发送设备型号、电量状态等信息,发射端据此调整功率输出。这种动态调节既能避免过度发热,又能防止钥匙等金属物体误触发充电(金属会产生涡流发热,类似微波炉加热原理)。主流标准如Qi、PMA还规定了统一的通讯协议,确保不同品牌设备的兼容性,就像所有USB设备都能插入标准接口一样。

安全防护的“三重门禁”

无线充电系统内置多重保护机制:温度传感器实时监控线圈发热情况,如同空调自动调节室温;异物检测模块会识别金属杂质并停止供电,类似地铁安检仪拦截危险品;过压保护电路则确保突发电压波动不会损坏设备,相当于电路中的“保险丝”。这些设计使得无线充电的安全性甚至优于传统有线方式,彻底消除了插拔时的火花风险。

从电动牙刷到电动汽车:应用场景进化

早期无线充电仅用于电动牙刷等密封防水设备,如今已渗透到三大领域:消费电子(手机、耳机、手表)采用5-15W小功率方案,充电效率相当于有线快充的90%;智能家居(台灯、扫地机器人)通过桌面嵌入充电板实现“随放随充”;交通领域则突破性地实现120kW大功率电动汽车充电,未来高速公路或铺设充电车道,让车辆边行驶边补能。一台家庭充电器甚至可同时为多设备供电,就像Wi-Fi路由器能连接多个终端。

随着磁共振技术、氮化镓元器件的成熟,无线充电正朝着“远距离”“高功率”“多设备”方向发展。或许不久的将来,我们走进房间就能自动为所有设备补电,真正迎来无尾电器的时代。这项融合了电磁学、材料学与通信技术的发明,正在重新定义人类获取能量的方式。