咨询热线

18520818530---

## 一、无线充电的物理基础:从磁场耦合到能量转化

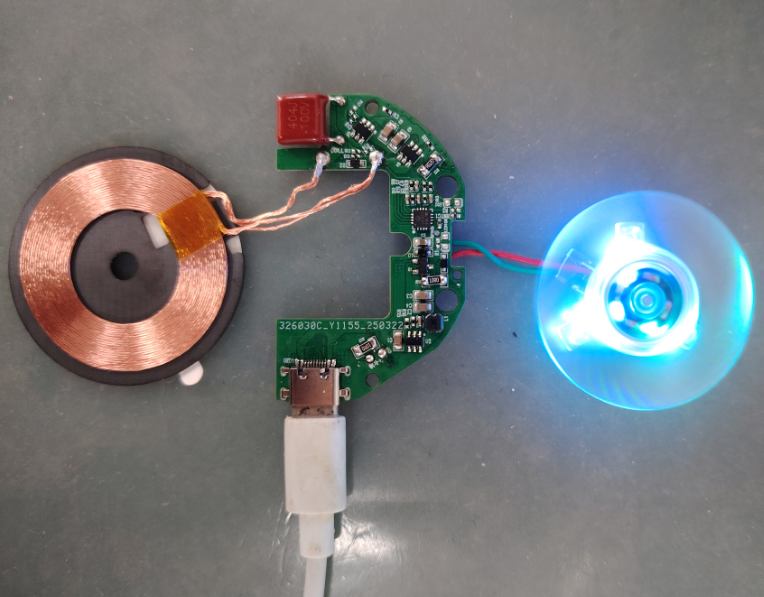

无线充电的本质是**电磁感应**与**磁共振**两种物理原理的应用。*电磁感应*最早由法拉第发现,当发射线圈(Tx)通入交流电时,周围会产生交变磁场;接收线圈(Rx)处于该磁场范围内时,磁场变化会诱导出电流,实现电能传递。这一过程看似简单,但实际应用中需克服**传输距离短、能量损耗高、设备对准精度要求严苛**等问题。

而*磁共振技术*通过让发射端与接收端线圈调谐到相同频率,形成强耦合磁场,可将有效传输距离提升至数厘米甚至数十厘米,同时减少能量散射。**无线充电芯片的核心任务,正是精准控制电磁场的频率、强度与波形,让能量传输既高效又稳定**。

---

## 二、芯片架构:三大模块构建“能量高速公路”

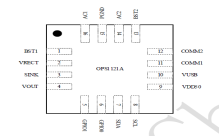

一颗完整的无线充电芯片通常包含**功率管理模块、通信控制模块与安全保护模块**,三者协同工作,确保电能传输的每一个环节可控可调。

### 1. **功率管理模块:电能的“调度中心”**

该模块负责将输入电源(如5V USB或高压直流)转换为高频交流电,驱动发射线圈产生磁场。在接收端,芯片需将感应到的交流电整流为直流电,并稳压至设备所需的电压(如5V或9V)。**氮化镓(GaN)材料**的引入显著提升了开关频率与能效,使得芯片体积缩小30%以上,同时支持更高功率输出(如15W甚至50W快充)。

### 2. **通信控制模块:双向对话确保“按需供电”**

无线充电绝非“一厢情愿”的能量广播。接收端芯片会通过**蓝牙、Wi-Fi或专用频段**(如Qi标准的2kHz调制信号)实时回传设备状态:电池电量、温度、所需功率等。发射端芯片据此动态调整输出参数,避免过充或能量浪费。*以苹果MagSafe为例,其芯片可识别iPhone型号,自动匹配最佳充电功率,甚至实现多设备同时供电的精准分配。*

### 3. **安全保护模块:为“无线”加上多重保险**

异物检测(FOD)是无线充电芯片的关键安全功能。当金属钥匙、硬币等导电物体误入充电区域时,芯片会通过**阻抗监测或温度传感器**立即切断供电,防止过热甚至起火。此外,**过压保护、过流保护、电磁屏蔽设计**等机制进一步降低了电磁辐射对人体的潜在影响。

## 三、技术突破:从效率提升到场景扩展

近年来,无线充电芯片的迭代聚焦于两大方向:**提升能量转化效率**与**拓展应用场景**。

### 1. **能效跃升:从70%到90%的攻坚战**

早期无线充电因能量损耗大被诟病为“鸡肋”,而新一代芯片通过**多级谐振拓扑结构**与**自适应阻抗匹配算法**,将整体效率提升至85%以上。例如,三星S24系列采用的私有协议芯片,在15W无线快充时效率达89%,接近有线充电的92%。

### 2. **场景革命:从消费电子到工业物联**

随着芯片集成度提高,无线充电技术正突破消费电子边界:

- **医疗领域**:植入式心脏起搏器通过皮下线圈隔空充电,避免开胸手术更换电池的风险;

- **工业物联网**:工厂传感器采用**射频无线供电芯片**,在复杂环境中实现免维护运行;

- **新能源汽车**:宝马iX的车载充电板内置**高功率芯片组**,可同时为手机、平板、车钥匙供电。

---

## 四、挑战与未来:芯片如何打破“最后一厘米”瓶颈?

尽管技术进步显著,无线充电仍面临**传输距离、空间自由度与设备兼容性**三大挑战。

**磁耦合波束成形技术**可能是破局关键:通过阵列式线圈与智能算法,芯片可动态追踪设备位置,在1米范围内实现“随放随充”。而**UWB(超宽带)定位芯片**的加入,让充电区域从“点”扩展为“面”,甚至支持多设备三维空间内的自由供电。

另一方面,**跨品牌协议统一**正在加速。2023年WPC联盟发布的Qi2标准,首次强制要求所有认证设备使用**磁吸对齐+MPP磁功率分布协议**,这意味着未来不同品牌的手机、耳机只需一块充电板即可实现满功率快充,彻底告别“协议私有化”导致的兼容乱象。

---

**从电磁感应的物理实验到万物互联的无线供电生态,芯片的进化始终是这场变革的核心驱动力。** 随着新材料、新算法的持续突破,或许不久后,我们将在真正意义上告别充电线,迎来一个“无拘束用电”的新时代。