咨询热线

18520818530**你是否曾因手机充电线的缠绕而烦躁?是否在出差时反复检查是否带了充电器?** 随着无线充电技术的普及,充电宝也迎来了“剪线”革命。本文将以**原理图解析**为核心,揭开无线充电宝背后的技术奥秘,带你了解*电磁感应*、*能量传输效率*以及*电路设计*如何共同塑造这一便携能源新形态。

---

## 一、无线充电宝的核心原理:电磁感应定律

无线充电宝的工作基础是19世纪物理学家迈克尔·法拉第发现的**电磁感应定律**。当发射端(充电宝)的线圈通过高频交流电时,会在周围产生交变磁场;接收端(手机)的线圈感应到磁场变化后,通过*电磁耦合*作用生成电流,从而完成能量传输。

这一过程在原理图中体现为**发射电路**与**接收电路**的协同设计:

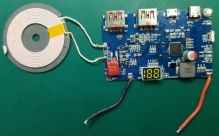

1. **发射端电路**:包含*高频逆变模块*(将直流电转换为高频交流电)、*谐振电容*(与线圈形成LC谐振回路)以及*控制芯片*(调节输出功率)。

2. **接收端电路**:由*整流滤波模块*(将交流电转为直流电)、*电压调节器*(稳定输出电压)和*通信模块*(与发射端握手协议)组成。

*关键点*:**谐振频率匹配**是提升效率的核心。若发射端与接收端的谐振频率一致,能量传输效率可达70%以上(Qi标准要求最低50%)。

---

## 二、原理图中的关键技术突破

### 1. **磁屏蔽与散热设计**

无线充电宝的线圈周围通常包裹*磁屏蔽材料*(如铁氧体),以减少磁场泄露和电磁干扰(EMI)。同时,原理图中需集成*温度传感器*与*散热片*,防止大功率传输时过热。

### 2. **异物检测(FOD)与智能控制**

为避免金属异物(如钥匙)误入充电区域导致发热,原理图中需加入**FOD检测电路**。通过监测线圈阻抗变化或能量反射波,系统可实时判断是否存在异物并切断供电。

### 3. **多设备兼容与快充协议**

现代无线充电宝支持Qi、AirFuel等标准,原理图中需嵌入*协议识别芯片*。例如,通过调整发射频率或电压,兼容iPhone 15的15W快充与三星手机的10W常规充电。

## 三、从原理图看行业趋势:更小、更快、更智能

### 1. **高频化与集成化设计**

新一代无线充电宝采用*氮化镓(GaN)*器件,将工作频率提升至MHz级别。这不仅缩小了线圈尺寸,还降低了能量损耗。原理图中的MOSFET逐渐被GaN FET替代,PCB面积缩减30%以上。

### 2. **反向无线充电的兴起**

部分高端充电宝支持“双向无线充”,既能给手机充电,也能通过无线方式补充自身电量。这需要在原理图中增加*双向逆变电路*与*储能管理单元*,实现能量的灵活调度。

### 3. **AI能效优化**

通过引入AI算法(如动态调频技术),充电宝可根据设备类型、电池状态自动调整输出功率。原理图中的MCU(微控制器)需集成机器学习模块,实时分析充电曲线并优化效率。

---

## 四、用户关心的三大问题解答

### **Q1:无线充电宝的辐射是否安全?**

根据国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)标准,无线充电磁场强度通常低于100μT(远低于安全限值300μT),且随距离增加迅速衰减。

### **Q2:带手机壳会影响充电效率吗?**

*非金属材质*的手机壳(如硅胶、塑料)对效率影响小于5%;但金属壳会完全屏蔽磁场,需取下后方可充电。

### **Q3:如何选择靠谱的无线充电宝?**

- 认准Qi认证标志

- 选择支持15W及以上快充的型号

- 优先考虑带主动散热风扇的产品

---

## 五、未来展望:从原理图到生态革新

随着*太阳能无线充电宝*、*磁共振远距离充电*等技术的成熟,未来的原理图将集成更多环境感知元件。例如,通过内置光伏板实现“永不断电”,或借助6.78MHz频段实现20cm范围内的自由充电。

这场由原理图驱动的能源革命,正在重新定义“便携”的边界——或许不久后,我们只需将手机随意放在桌面上,就能享受全天候的无感充电体验。